不安障害を知るのに参考になった本

ご訪問ありがとうございます。管理人の美ノ凛です。

こちらのページは精神科医 水島広子先生の著書を参考に社交不安障害について書いています。

ただ、管理人は、医療従事者ではありません。

自分が、これらの本から知識を得て、楽になった経験から、同じように悩む方にも伝えたいと思い、このページを作成しました。

出来得る限り、正確な情報を、お伝えすることを目的としていますが、私なりの解釈が入り意訳的になっている可能性もあります。

また、書ききれなかた部分に、あなたに必要な情報のとりこぼしがあるかもしれません。

参考にした本のリンクを貼っておきます。

大抵の図書館にも置いてあると思いますので、もし不安で困っておられるのなら、ご一読をお勧めします。

不安障害とは

不安とは

◆不安は一種の自己防衛能力である

人間本来に備わった感情であり、「安全が確保されていない」ということを知らせてくれる感情。

◆不安の時、こんなことが身体でおこっているw(゜o゜)w

自律神経の反応で脅威を感じるとアドレナリンなどが放出される 。

目の前のもの(脅威)から逃げることを唯一の目標とした身体の機能のシフトがおこり、下記にあげる症状がでる。

- 心拍数が増え、血圧が上がる

逃げるために筋肉に多くの血液を送ろうとするため。 - 筋肉が緊張する

- 過呼吸になる

すぐに走って逃げられるように酸素吸入量を増やすが、走って逃げない場合、酸素が余り、過呼吸になる。 - 汗が出る

体温の上がり過ぎを防ぐため。 - 口が乾く

食物の消化が遅くなる。

通常、脅威が去ると、これらの反応も終わる。

あくまでも、逃げるためにおこる、一時的な機能のシフトであるはずが、必要のないときにでも起こってしまうのが不安症の人達。

![]()

不安障害の特徴

不安の結果起こるのは「回避」か「忍耐」だが、苦しい状況を可能な限り避け、どうしても避けられない時は、かなり無理をして耐える。

あらかじめ感じている不安=予期不安が強いため「きっとうまく出来ない」という思い込みが強化され実際よりも難しいと思うようになる。

◆本来自分を守るために備わった感情が強くなりすぎて、自分を苦しめる結果になっている

例えるなら、魚を焼くたびに火災センサーが反応するようなもの。

実際には火事になっていない。

それと同じように、危険を感じるセンサーが過剰反応している。

センサーは機能しているが調整が必要なだけ。

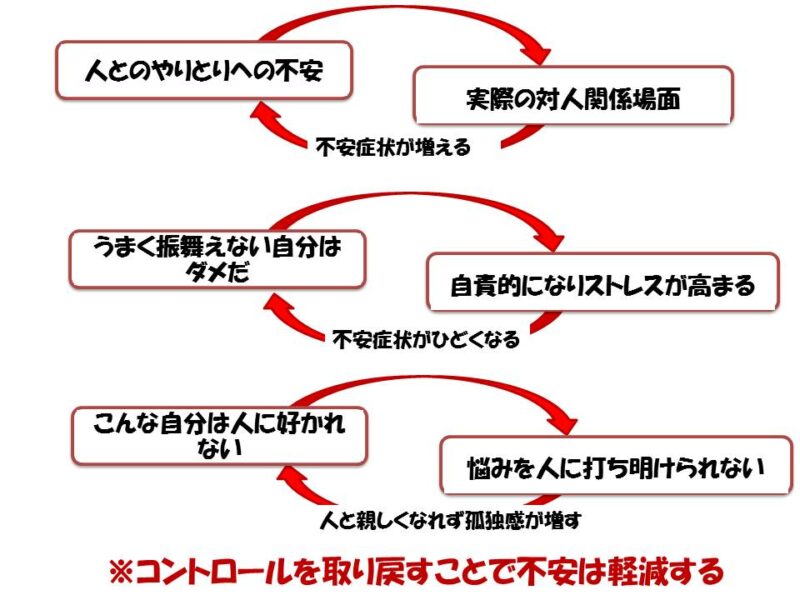

◆不安そのものに不安になって、悪循環が成立すること

複数の悪循環によって維持されている病気である。

また、自意識過剰と言われないよう、自意識過剰になるという悪循環も持っている。

【悪循環の例】

◆恥ずかしい思いをすること、自分が「弱い」「どこかおかしい」人間であることを、他人に知られ嫌われるのではないかと怖れている

単なる内気とは違う、生活を明確に障害している。

◆自分はできそこないの人間であって、病気ではないと感じている

病気(コントロール出来ないもの)と認識することが、本人も周りにも助けになる。

意味がある不安症の治療

もし、生まれつき体が弱い人が、肺炎になったら、先ずは肺炎を治す。

それと同じで、内気な人が不安症になったら、先ずは不安症を治す必要がある。

本人にとって辛い状況であり、好き好んでなっていない、*症状をコントロールできないのなら「病気」と認識する。

※症状をコントロールできない=自分でも過剰な不安だとわかっているのに、抑えられない。

治療として目指していくこと

「不安をなくすこと」が目標ではない

不安を正常な感情として理解し、活用できるようになること。

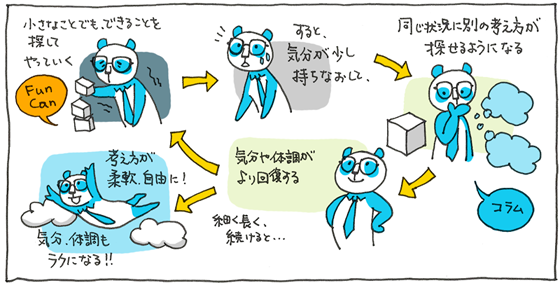

「ある程度の不安を感じながらも、何かをする」ことが結果として不安を軽減することになる。

本来、自分を守る為に「不安センサー」が備わっているのであって、自分に害を与えるものではない。

あくまでも、センサーの調整が必要なだけで、感知してサイレンが鳴ること自体は修理不要。

回復のプロセスの間は、センサーが直っていないのだから、サイレンは鳴って当たり前だと受け入れていく。

性格の問題ではなく、治療が必要な病気であると認識を変化させる

慢性的な症状のため、本人も周りも性格と考える傾向がある。

叱咤激励で、気合で何とかさせようとしがちであるが、コントロール出来ない病気であるため、気合で乗り越えられるようなものではない。

必要なのは気合ではなく、治療であると、認識を変えることが、治療において大きな一歩となる。

自分の気持ちを認識して肯定する

「 これは不安を感じなくていい状況なはず」と自分に言い聞かせる方法は、不安に意識が集中し、不安を感じる自分がおかしいという気持ちが強くなってしまう。

不安センサーの調整するための大一歩は自分の感じ方を肯定することから。

自分はそう感じてると肯定することからしか、変化は始まらない。

どんな気持ちであれ感じた以上、適切なものである。

不適切な気持ちなどない。

感情には意味があり、不愉快な気持ちになることで、その状況が自分にとって良くないとわかる。

![]()

身近に批判的な人や、世間体をすごく気にする人がいると、不安症になりやすいそうです。

特に幼少期、悔しかったり、悲しかったり、はしゃいだ時に、「そうだね、悔しいね」「悲しいね」「嬉しいんだね」と、言葉をかけられ受け入れられることにより、情緒が安定するようです。

それを、否定されたり馬鹿にされたりすると、この感情を持ってはいけないと思い、自分を責めるようになるそうです。

そして、隠すようになっていく。

これを読んでいるあなたも、自分の気持ちを受け止めてもらえず、否定された経験があるのではないですか。

ネガティブな感情も、まずは受け止めることが大事で、そうでないと、不適切な場面で暴走してしまう危険があるように思います。

悲しくなったり、怖くなったりするのには、理由があるのです。

それが認知の歪みからくるとしても、まずはそんな感情になる自分を受け入れてあげてほしいと思います。

私自身、弱気になると、「何くそ!と頑張らなくちゃ」と、言われてきたことを思い出し、必死に強がり、弱い自分をみないようにしていました。

なので、この「不適切な気持ちなどない」という言葉は、怖がってる自分に大丈夫と言ってあげていいんだと救いになりました。

他人にも自分にも、気持ちに寄り添うことって本当大事だと思います。

治療法

不安症の治療には、薬物療法と、精神療法、ともに効果があるとされています。

薬物療法

主に用いられるのは、抗うつ薬。

補助的にβ遮断薬や、ベンゾジアゼビン系抗不安薬が併用されることもある

選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)

今は、主に抗うつ薬のSSRIが標準的な薬として用いられている。

・パキシル(パロキセチン)

・ジェイゾロフト(セルトラリン)

・レクサプロ(エスシタロプラム)

・ルボックス/デプロメール(フルボキサミン)

【メリット】

不安が生じにくい

気持ちが軽くなる

細かいことが気にならなくなる

【デメリット】

飲み始めに、吐き気・食欲不振・眠気が生じる人がいる

一時的に不安や鬱感情が強くなる人がいる

薬の効果が実感できるまでに時間がかかる

服薬が長期的

β遮断薬

β遮断薬は、もともと狭心症や心筋梗塞の予防薬として用いられてきたもの。

交感神経の働きを抑制して、動機・震え・発汗・口の渇きなどの身体症状を抑える作用がある。

即効性があるので、あがり症の人がスピーチの1,2時間前に服用すると症状が著しく軽減される。

ベンゾジアゼビン系抗不安薬

ベンゾジアゼビン系抗不安薬 は、脳内神経伝達物質であるギャバの働きを調節することで、不安や緊張の緩和をする薬

【メリット】

短時間で効果が現れ、とりわけ身体症状に効果がある

【デメリット】

眠気・めまい・食欲不振などの副作用がでることがある

依存症の可能性がある

※この薬物療法の部分は、社交不安を乗り越える技術「人前に出るのが怖い」を治す本 根本 橘夫

を参考にしています。

私は、SSRIのジェイゾロフトを服用しています。

最初、副作用の眠気は、ひどかったです。

4ヶ月ぐらいは、頭も回らなく、仕事をしていたら無理だと思うぐらいです。

それで、もう服用を辞めたいと申し出て、いきなり辞めることが出来ないので量を減らしてもらいました。

少し減らすと、マシになり(といっても、活動時間は短いですが)飲み忘れた時に、モヤモヤ感が襲い、薬の効果があったことを知りました。

私は特別かもしれないけど、効果が出るまでに、かなりの時間がかかりました。

でも、先行き不安や、もう生きるのも面倒だと思っていた1年前と違い、今は何とかなるんじゃないかと思えてます。

このブログサイトを立ち上げることも出来ました。

同じ薬を服用してる人は、頭が回らなくなるけれど、ミスっても昔ほど気にならないと話されてました。

副作用がひどいので、抗不安薬だけを頓服的に使っている人もいます。

あがり症で、手が震えるのを抑えるために、β遮断薬を飲んでる人もいます。

薬には、副作用があるので、出来るなら使わないほうが良いと思うけれど、不安の悪循環が断ち切れないときはお医者さんに相談してみてはと思います。

認知行動療法(精神療法)

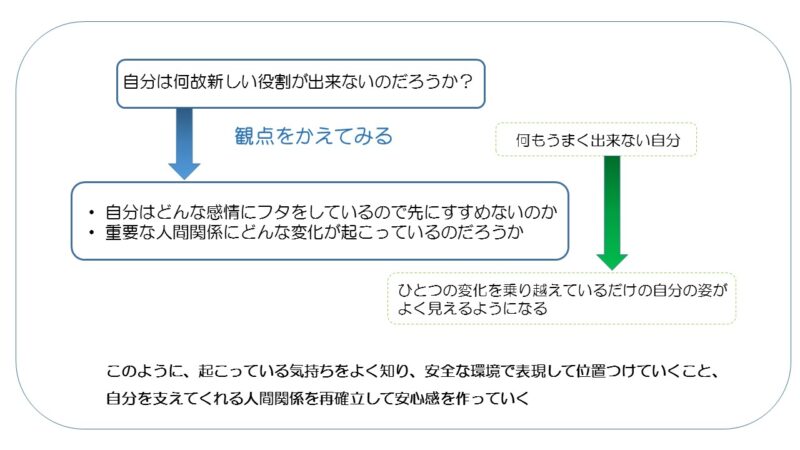

認知行動療法の「認知」とは、「考え方」や「事実の捉え方」のこと。

認知行動療法は、「考え方」のバリエーションを増やし、ネガティブな考えや行動のパターンを変えていくお手伝いをする心理療法。

例えば、人が自分をチラリと見たとき、この人は、私が出来そこないであることを見抜いているのではないかと、考えると当然不安になる。

この場合問題なのは、不安の感情ではなく、出来そこないだと見抜いてるのではないかという考え方。

この考えに至るには、「自分は決して好かれない人間だ」とか「人間はどんな時も有能に見せていないと馬鹿にされる」という強い思い込みがある。

その考え方、思い込みを、客観的に見つめアプローチしていく。

うつ病の方向けですが、認知行動療法のWebサイト U2plus があります。

認知行動療法を実践したり、仲間とつながるコミュニテイサイトになってます。

そして、無料!です。

下記の画像は U2plusサイトのものです。

対人関係療法(精神療法)

身近にいる重要な人との現在の関係に焦点を当て、その対人関係における態度やコミュニケーションのあり方を考えていくものです。

治療の際には下記の4つの問題領域のうち、1つから2つを選んで治療焦点とするのが特徴」

- 悲哀 (重要な人と死を十分に悲しめていない)

- 役割をめぐる不一致 (重要な人との不一致)

- 役割の変化 (生活上の変化にうまく適応できていない)

- 対人関係の欠如(上の3つの問題領域のいずれにもあてはまらない=親しい関係がない)

不安障害には、役割の変化と対人関係上の役割をめぐる不一致が多いので、この二つについて軽く説明します。

※詳しくは「対人関係療法でなおす社交不安障害」水島広子著に書かれています。

役割の変化

生活上の変化にうまく対応出来ていないことが症状悪化につながっていることが多い。

症状が悪化したポイントが明らかな人は、役割の変化に注目すると役に立つ。

【症状が悪化したポイントの例】

・ 仕事上の変化(移動・昇進・解雇など)

・ 恋愛関係の変化(相手が結婚して、関係が変わる)

・ 家族関係の変化 (子供の独立や結婚)

・ 何らかの身体疾患の診断を受けたとき

・ 頭が真っ白になった経験

(意識せずに発表できてたことが、頭が真っ白になったことにより、恐怖を感じながら発表しなければならなくなった)

役割の変化を焦点にした治療法の流れ

- 古い役割の喪失を悲しみ受け入れる

- 古い役割についてネガティブな気持ちがあるかどうか明らかにする

- 変化そのものについての気持ちを受け入れる

- サポート源に注目する

- 新しい役割に対する不安を扱う

- 新しい役割についてポジティブな面とネガティブな面をよく検討する

- 新しい役割が「できる」という感覚を育てるために必要なスキルを身につける

対人関係上の役割をめぐる不一致

これは、簡単に言うと、期待に応えられない、応えてくれないなど、相手とのずれのこと。

対人関係上のストレスの元。

- ずれを明らかにする

- サポート源の重要性

- 自分だけのせいではないということを認識する

- 境界を設定する

- コミュニケーションと不安の関連に気づく

- 身近にいる批判的な人たちとの「不一致」を改善する

- 身近にいる過保護な人たちとの「不一致」を改善する

「いかにして、ネガティブな評価をさけるか」中心で余裕がない

不安症の人は、「いかにしてネガティブな評価を避けるか」というテーマを中心に回っている。

そのため、人との関わりを避け、親しい人間関係が築けない。

自分がネガティブな評価をされないよう、常に努力し良い人を演じている。

なので、自己主張できないし正常な不快感を表現することも出来ない。

自分に何が起こっているのかを正確に知り、実現可能な目標をたてることで

コントロールを取り戻し、自分の力を感じることができるようになる。

私も、不安障害を克服できたわけではないですが、不安症とつきあっていく覚悟ができると、少し楽になったように思います。

ただ、まだまだ不安定なので、今は、ほとんど人と関わっていません。

実家とは、物理的距離をとろうと引越しをしました。

父は亡くなり、母との仲も悪くはありません。

私の体調を気遣い、励まして(-_-;)くれる母を前にすると、自分を責めがちになってしまうし、愚痴の聞き役パターンを抜けられなくなるからです。

長年のパターンは、そう簡単に変えられるものではないと実感しています。

最終的には、自分と他人の境界線をしっかりひけるようになることを目標としていますが、それまでは、物理的な距離も自分を守るひとつの手段にしていいんじゃないかと思います。

あまりにも影響を受けやすい時は物理的な距離も有効な気がします。

そうすることで、本来の自分も取り戻し、結果、関係も改善するのではと思っています。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。